こんにちは。残暑厳しい季節が続きますがいかがお過ごしでしょうか。酒ミュージアムでは、9月13日から酒資料室「お酒づくりの道具と機械」展が再開します。まだご覧になってない方は、ぜひご来館くださいませ。今回の酒トークでは、同展示でも少し触れている桶師についてご紹介します。

桶師とは桶づくりの職人のことで、酒樽をつくる樽職人とは別に、酒蔵で使う大小さまざまな道具の新調や既存桶の修繕も行っていました。灘で酒造りを行う杜氏は11月頃に丹波からやってくるため、桶師たちはそれより早く酒蔵に入り酒造道具の修繕に着手していました。

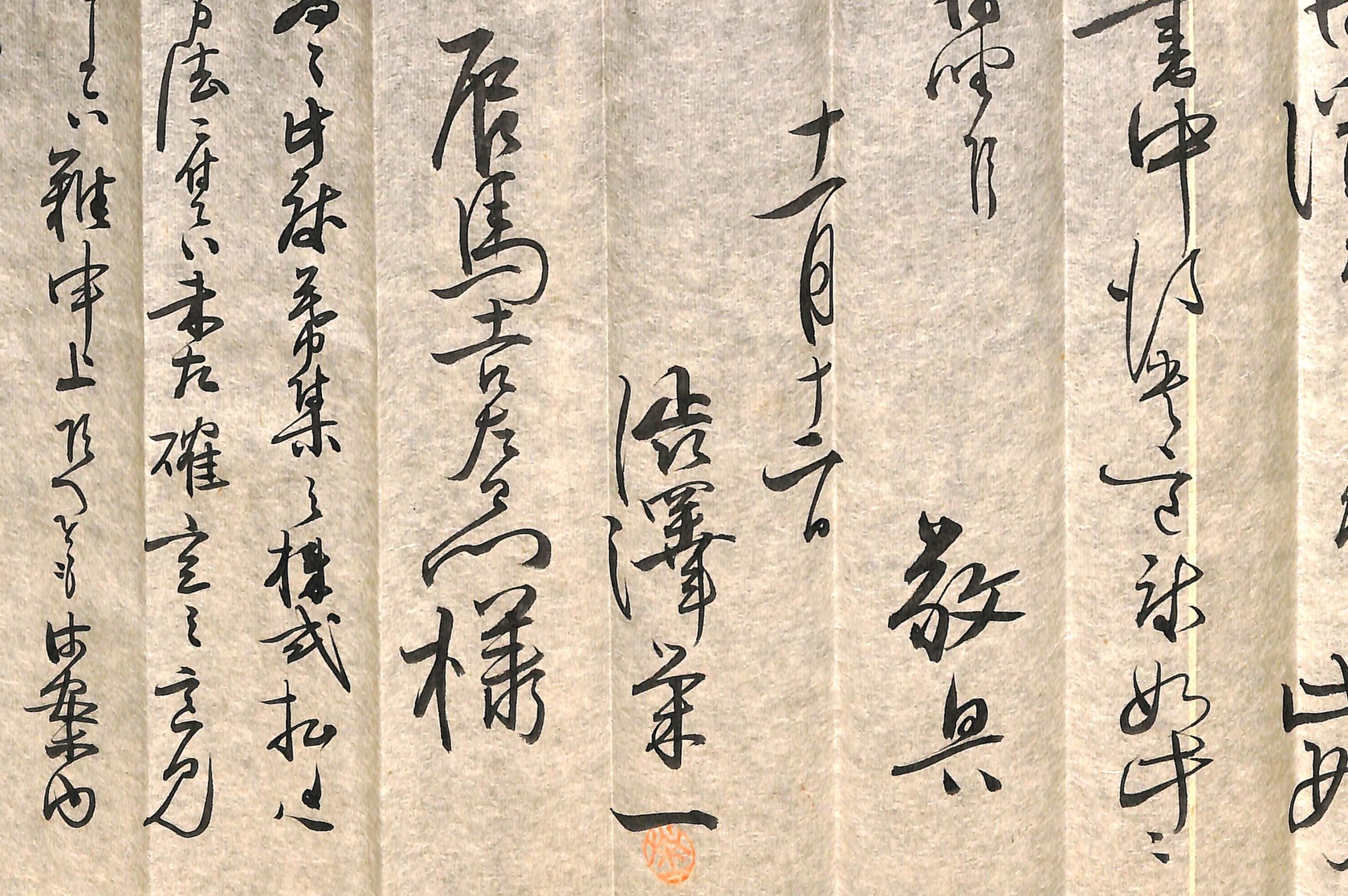

桶師の仕事を知ることができる史料の中に「輪替帳」という作業の記録があります。この「輪替」(わがえ)とは、木桶を何年も使用すると木材が縮んで隙間が生じるため、桶の側板をまとめる竹タガ(輪)を交換(替える)してきつく締め直すことで再び道具として使えるようにする修繕作業のことを言います。小さな桶であれば1人での作業も可能ですが、酒蔵内で最大の高さ2m・口径2.3mにも及ぶ大桶の輪替えとなると、写真のように5人で大槌を振り下ろして作業することもありました。

ちなみに、この側板の木材や「輪」として使用する竹にもこだわりがありました。側板は、口径が正円に近く根本から先までの太さがあまり変わらないという特徴を持つ吉野杉の中でも、樹齢80~120年の杉が使用されました。竹は京都産のマダケが大桶に好んで使われました。虫害を避けるために、竹の中の水分の少ない冬に切り出すなど、材料を厳選して桶づくりは行われていました。

古くなった桶材をいかに有効活用するかも、桶師の重要な仕事の1つです。大桶として使用していた木材が縮むなどして耐えられなくなると、スケールの小さな三尺桶(酛・醪づくりで使用する口径約1.4mの桶)・酛卸桶(酛を育てる際に使用する口径約1mの桶)の材として再利用します。また、さらに三尺桶として使用した後、側板を半分に切り半切桶の材として使用していました。明治5年の酒造道具帳には、1蔵で使用する半切桶の数が150枚と記されているように大量に必要であったことから、大桶の古材を有効活用して量を確保していました。

-800x745.jpg)

酒ミュージアムの酒蔵館道具コーナーでは、桶師による大桶の「胴搗き」(大桶の底板をはめ込む作業)の様子を撮影した動画もご覧いただけます。酒資料室にご来館の際は合わせてご覧ください。それでは来月もよろしくお願いします。

大きな酒林を見に来てな!