こんにちは。桜の季節になり、外を歩くだけで華やかな気持ちになりますね。さて、酒ミュージアムのある西宮市は、今年市制100周年を迎えました。今日以降さまざまな祝賀イベントが開催されるようなので皆様もぜひご参加ください。さて、西宮市を代表する産業である酒造会社は、西宮市とも深い繋がりを持っています。そこで、今回の酒トークでは市制100周年を記念して、西宮市と酒造家の関わりをご紹介します。

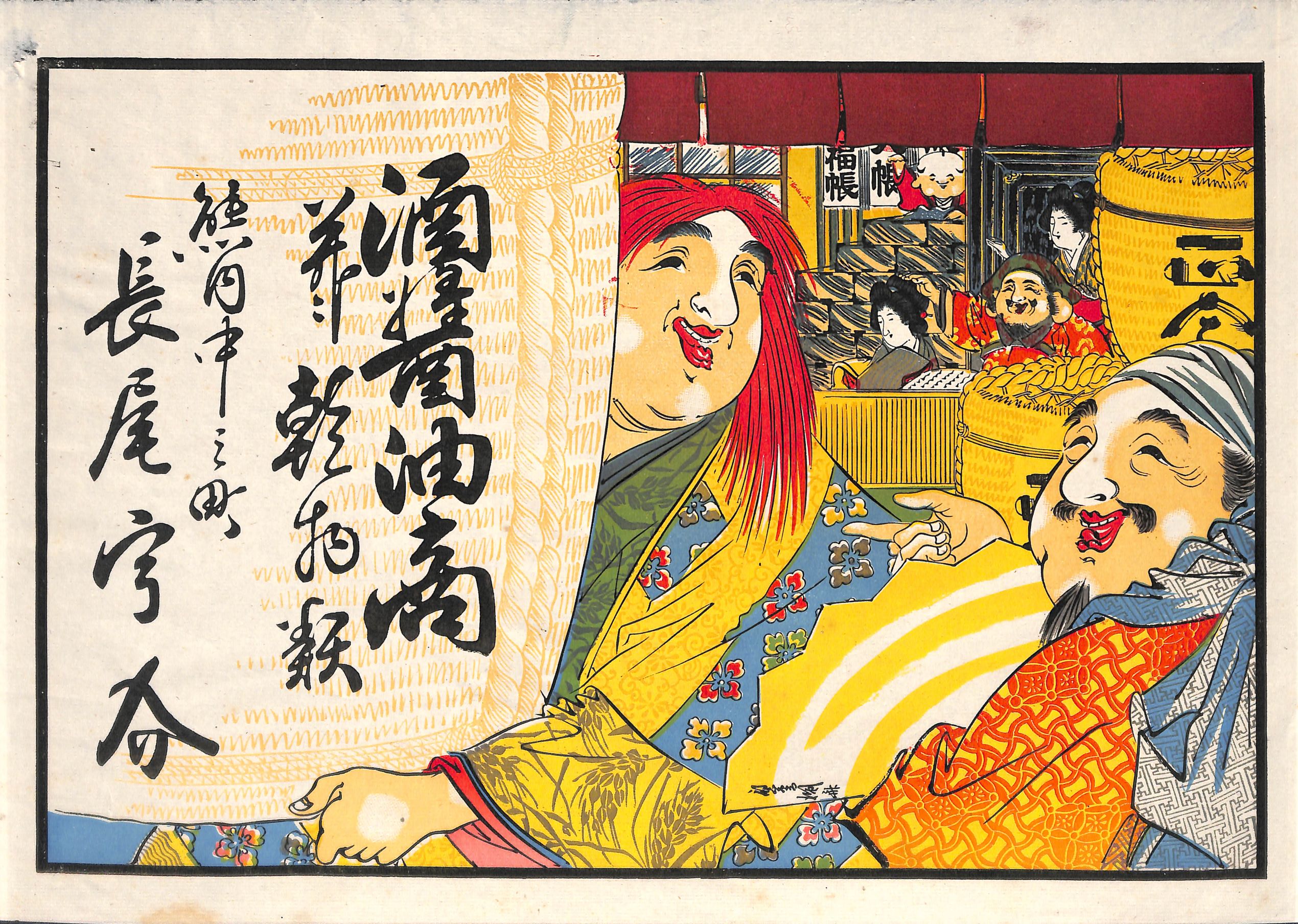

西宮市が誕生したのは、100年前の大正14年(1925)のことで、4月1日付で市制が施行されました。兵庫県では神戸市・姫路市・尼崎市・明石市に次ぐ5番目、全国では101番目の市制施行となりました。市制施行後様々な整備が行われ、旧西宮町域だけでは手狭となり、近隣町村との合併が必要となりました。そのため、昭和8年(1933)に今津町・芝村・大社村、昭和16年(1941)に甲東村、昭和17年(1942)に瓦木村、昭和26年(1951)に鳴尾村・塩瀬村・山口村と合併し、市域を拡大させていきました。こうした合併により、西宮市は日本一の酒造地帯である灘五郷の内、旧西宮町域にあった西宮郷に加え今津郷をも抱える、全国有数の酒造業で栄える自治体となりました。

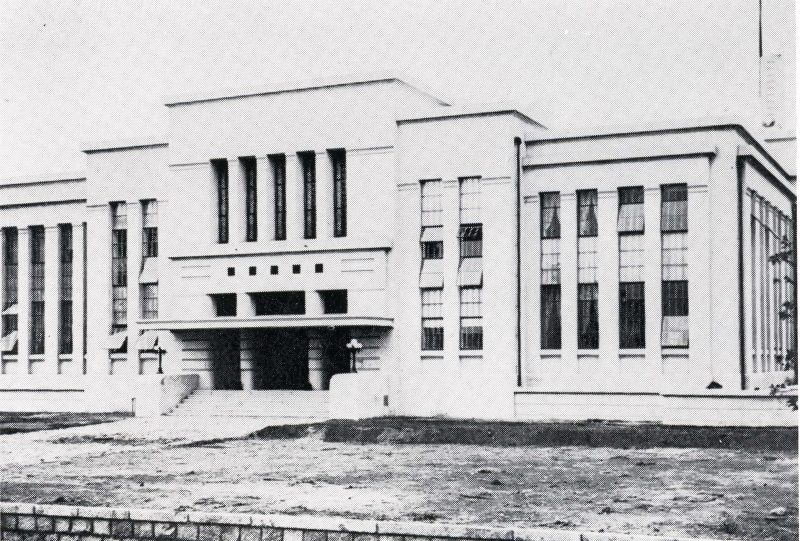

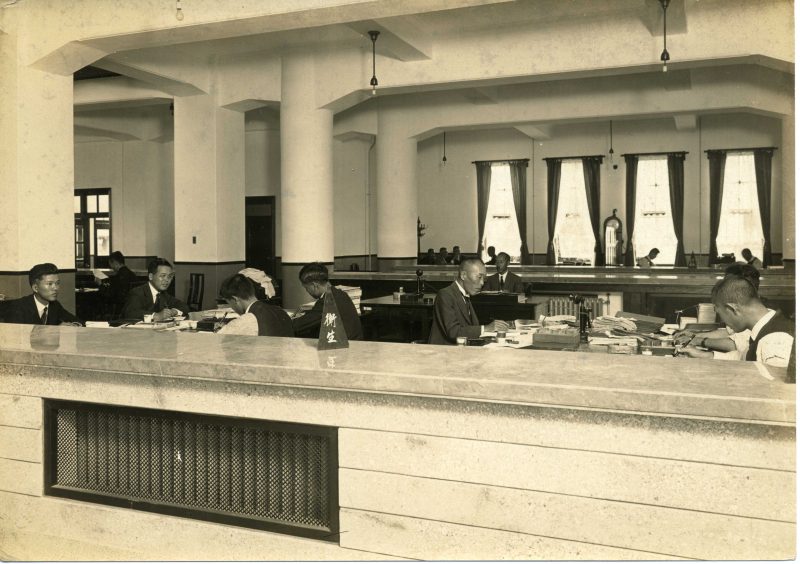

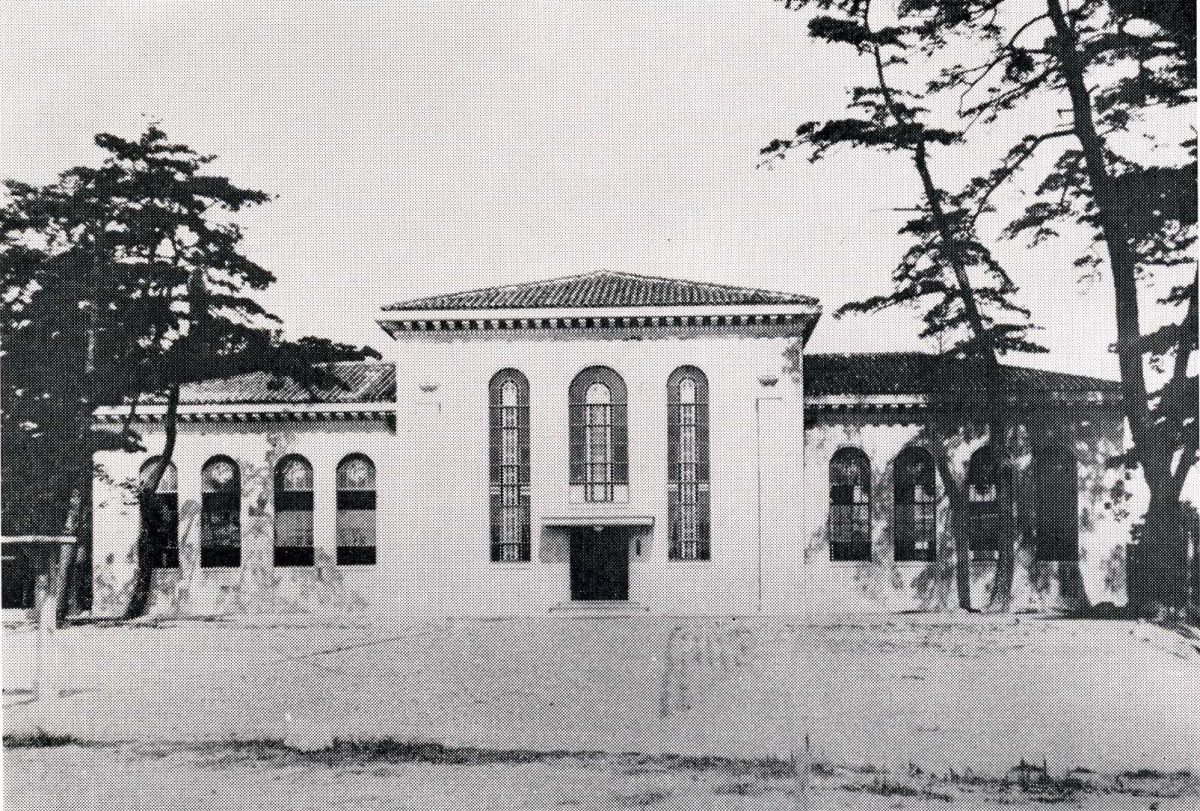

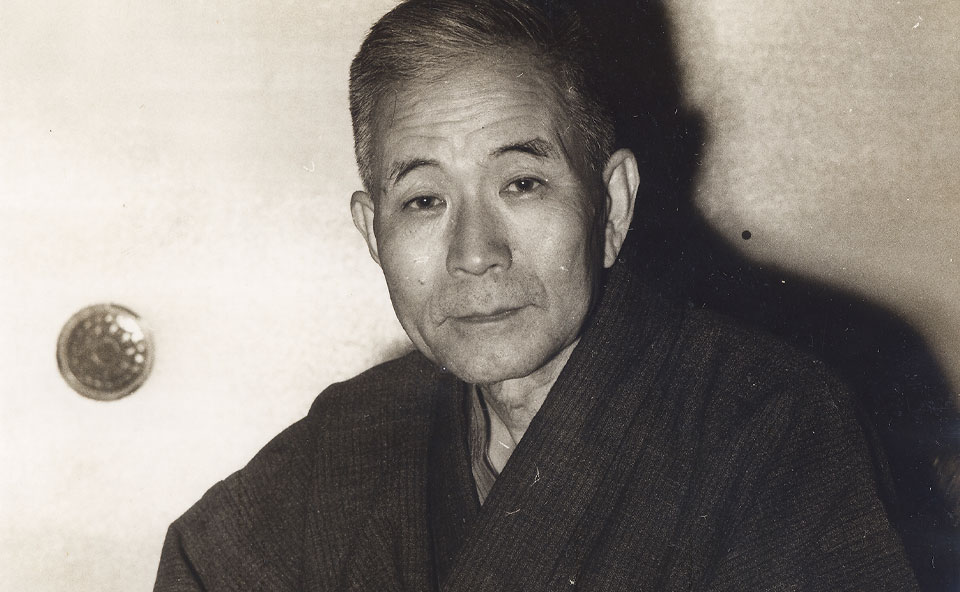

それでは西宮市と地元酒造家の関係について見ていきましょう。大正14年に誕生した西宮市役所の庁舎は、市制施行当初旧西宮町役場の建屋を使用していました。しかし、新たな市庁舎建設の機運が高まったことから、酒造家13代辰馬吉左衛門が建設資金を寄付して新市庁舎が建設され、昭和3年(1928)10月に開庁しました。酒造家による西宮市への寄付はこの他にも行われ、13代辰馬吉左衛門は市庁舎の南隣に建設された図書館の建設費も寄付していました。この他、辰馬悦蔵商店(現在の白鷹株式会社)の三代目悦蔵は、西宮町立診療所(後の市立中央病院)の設立資金や市民館建設費を寄付し、西宮酒造(現日本盛株式会社)は創業50周年記念事業として昭和15年(1940)に西宮市民運動場建設費を寄付しています。

このように、西宮市の都市インフラの一部は酒造家の支援によって整備されていました。これは大規模酒造地帯である西宮郷・今津郷を抱える西宮市ならではの歴史と言えるでしょう。また、西宮市域の酒造家たちは、宮水などの恩恵を得て発展したことに感謝し、西宮市への寄付を通して地元人々に恩返しをしていたように感じられます。これからも末永く西宮市と酒造会社が繁栄することを祈っています。

杜氏に憧れるで!