こんにちは。ゴールデンウイークはいかがお過ごしでしょうか。お買い物や観光など様々にお楽しみのことと思います。観光先の歴史的建造物の中にはレンガ造りの建物などもあるのではないでしょうか。今回は以前にも少しご紹介した辰馬本家のレンガ生産についてご紹介します。

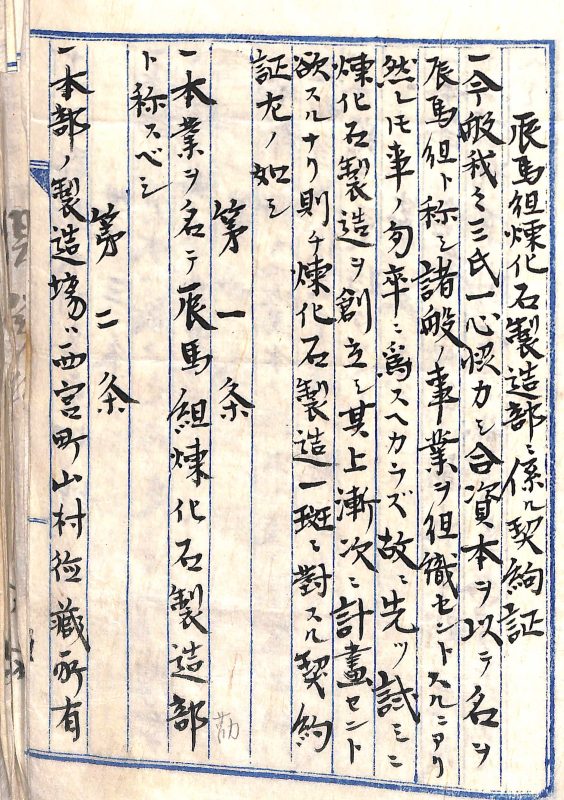

明治21年(1888)に辰馬本家酒造の辰馬吉左衛門は、白鷹醸造元の辰馬悦蔵と鳴尾で酒造業を営む辰馬半右衛門と共に辰馬組煉化石製造部を設立し、西宮町の北に位置する越水村にレンガ工場を建設しました。当時酒蔵の建材としてレンガの需要が高まりつつあっただけでなく、洋風建築や鉄道等でのレンガの使用が見込まれていました。

以前の酒トークで、辰馬本家酒造の酒蔵では堺や岸和田で製造されたレンガを多く使用していたということをご紹介しました。これは同地域が明治初期からレンガ生産を盛んに行っていたことと関係しています。辰馬組煉化製造部でも、レンガ造りのノウハウを持つ堺や岸和田出身の職人を雇用していたようです。

では、辰馬組のレンガはどこで使用されていたのでしょうか。最も多い出荷先は吉左衛門・悦蔵・半右衛門がそれぞれ所有する酒蔵でしたが、明治23年(1890)の史料では、山陽鉄道会社、内外綿会社(大阪)、尼ヶ崎紡績会社、摂津紡績会社等への出荷を確認でき、設立時に見込んだレンガ需要をものにして、次第に経営状況は改善していきました。

では、当時生産されていたレンガについてみていきましょう。大正14年(1925)に日本工業規格(JIS)の前身である、日本標準規格(JES)でレンガのサイズが210×100×60㎜に設定するまでの間、主に東京で造り始められた東京形(227×109×60.6㎜)、関西で造り始められた並形(224×106×53㎜)、山陽鉄道会社で初めて製造された山陽形(227×107×70㎜)、山陽新形(218×105×52㎜)、作業局形(227×109×56㎜)と、大きく分けて5種のレンガが日本各地で製造されていました。辰馬組の生産・販売の記録を見ると、主に並形が生産されていたようですが、東京形・山陽形も一部生産していたようです。

明治26年度からは黒字化しましたが、最終的に良質な粘土を掘りつくしたことで、明治30年(1897)に事業を廃止しました。ここまで、西宮の酒造家たちがレンガ需要を予見して生産に乗り出した話しをご紹介しました。次回も引継ぎ、酒造家の事業多角化の事例として、辰馬本家によるマッチ生産ついてご紹介してまいります。それでは、ゴールデンウイークも酒ミュージアムでお待ちしております。

樽廻船の活躍には驚きやな!