宝船は、縁起の良い初夢を願って枕の下に敷いた船の図です。船には、豊作を願う稲穂や米俵、七福神、打出の小槌など宝尽しを満載し、年の初めに見る夢を吉夢にしたい願いがこめられました。江戸時代には縁起物として社寺で授与され、宝船売りが町中を売り歩きました。近代になると宝船の風習は廃れていきますが、大正時代に復興し、寺社以外でも趣味人と呼ばれたコレクターたちを中心に趣向を凝らした宝船が作られました。宝船は“吉夢を願い枕の下に敷く”ことから収集するものになり、頒布イベントや交換会も盛んに行われました。この展示では、吉夢を見て良い年にしたいといった人々の希望が託された宝船の風習をご紹介するとともに、大正から昭和初期にかけてコレクターアイテムとして流行した宝船をご紹介いたします。

※堀内ゑびすコレクションについて

医学博士の傍ら郷土史家としても活躍された故堀内泠氏(1924~2009)が長年かけて収集されたものです。西宮で生まれ育った堀内氏のコレクションは主にえびす神を代表とする福の神に関するもの、郷土史、風俗風習等の資料で構成されています。

【ミュージアムトーク】

於:記念館展示室

1月10日(土)14:00~14:30

予約不要・参加費無料(要入館料)

サイズ小-800x532.jpg)

サイズ小-800x381.jpg)

010-504x800.jpg)

3月上巳117-594x800.jpg)

-コピー.jpg)

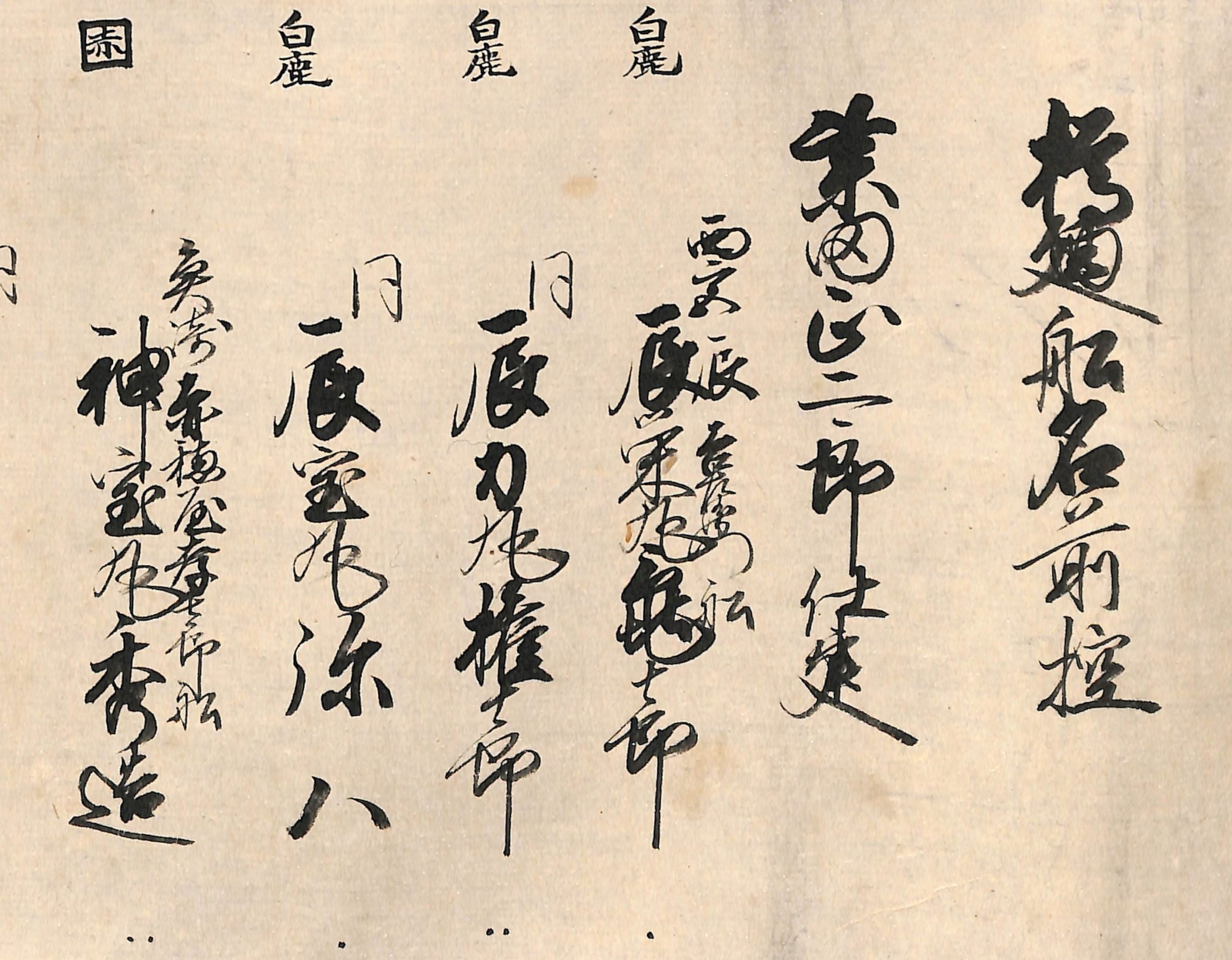

立派な船はみんなで造ってたんやな。