こんにちは。11月に入りようやく秋らしく涼しい日々がやってきました。こうなってくるといよいよ日本酒のシーズンといった感じですね。ところで、現在酒ミュージアムでは秋季展「木版の19世紀」を開催しており、以前酒トークでご紹介した江戸時代の滑稽本『つきぬ泉』を展示しています。今回の酒トークでは、以前ご紹介した「怒り上戸」「多言上戸」「笑い上戸」以外の酒癖を紹介します。

①理窟上戸

理窟上戸が理窟をこじつけている例として、ここでは水をこぼした人に酒を呑みながら指を差して何かを言っている人が描かれています。当時、師走に油をこぼすと火にたたられるという迷信があり、酒を呑んでいる人は、「おのれ其こぼした水が油で、今が師走ならなんとするぞ」と言って難癖をつけているのです。理窟上戸はこの他にも酔いに乗じて孝行や忠義を説いたり下品なことを言ったりして、「人のこころにむっとする理くつをいふ」癖であると紹介しています。酔いが回って口が滑らかになり過ぎないように気を付けましょう。

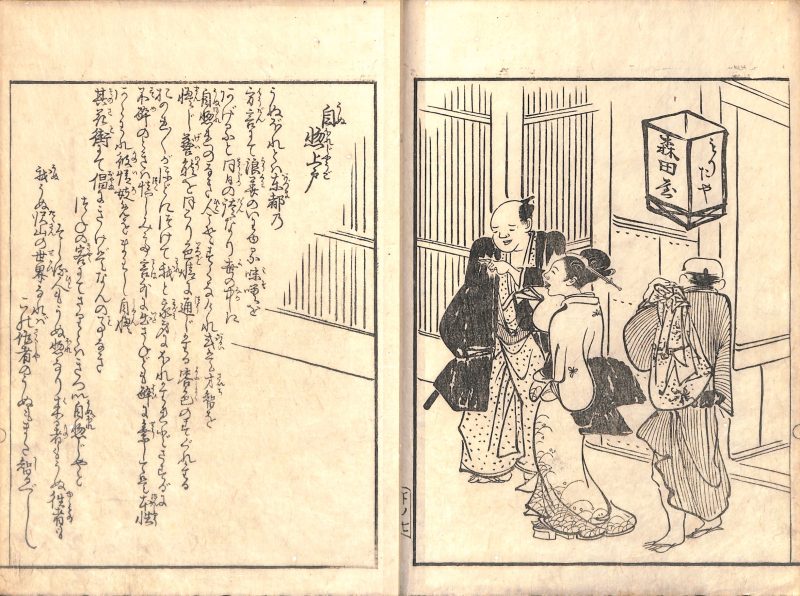

②大気上戸

大気上戸の例は悲しいお話です。ある所にお金に苦労している夫婦がいました。それでも夫婦で使う上等な茶漬茶碗を買うために、妻は実家に頼んで衣類・調度10品程度を借り、夫はその品を質屋に持っていき金子を得ました。大金を手にした夫は家路につきましたが、運悪く酒飲み友達と遭遇し、ふたりで飲み屋へ行ってしまいます。そして、夫は酒を呑んだことで大気上戸が発動し、絵のように飲み屋の店の者たちに金をばら撒いてしまいます。夫は「翌朝千悔すれども甲斐なし」という状況に陥ることとなります。大事なお金を持って飲み会に行くのはやめておきましょう。

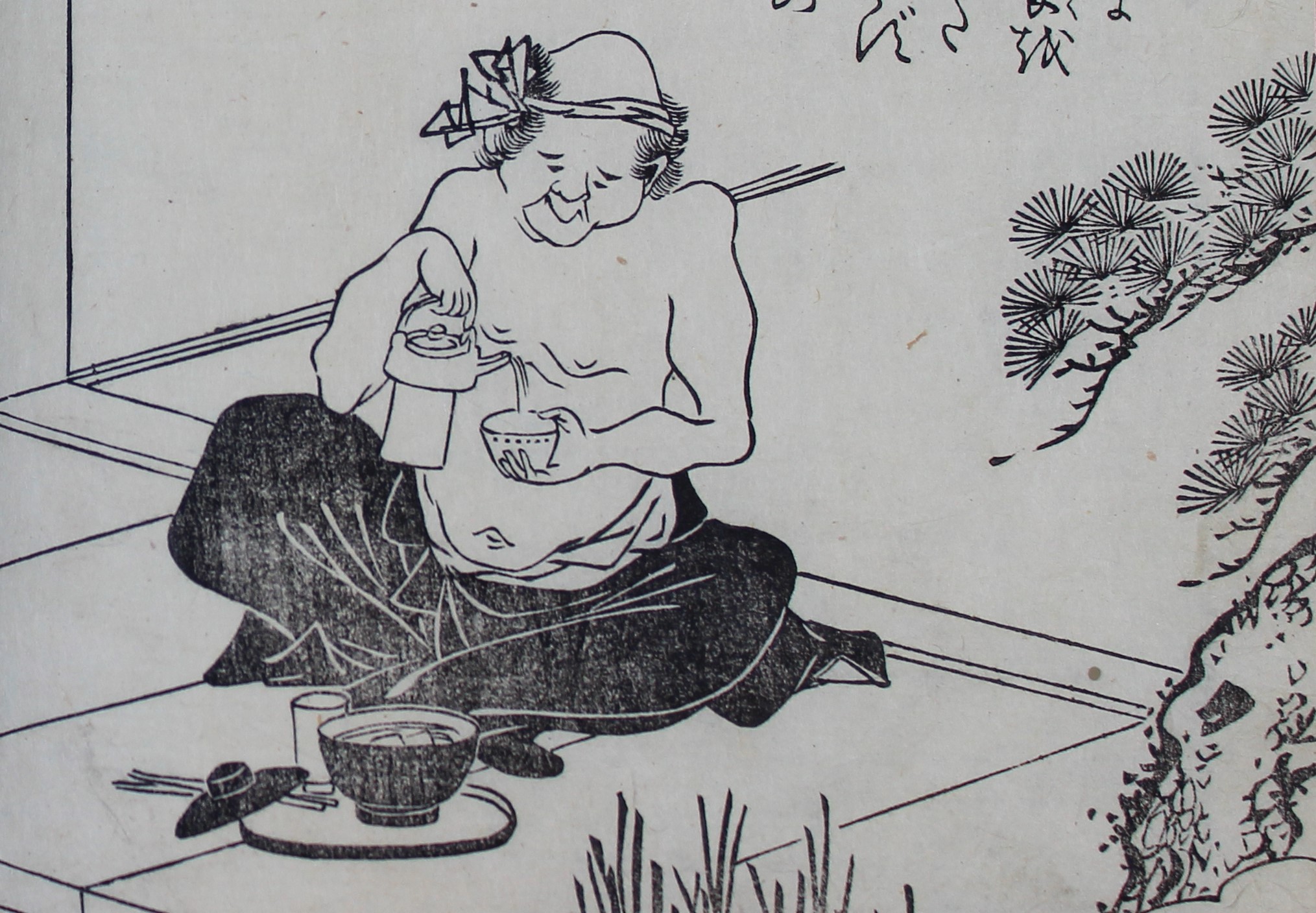

③自惚上戸

最後に紹介するのは普段から気を付けておきたい癖です。ちなみに『つきぬ泉』には、「自惚れ」という言葉は、当時江戸の方言であり大坂では「味噌をあげる」と言っていたという前置きがあります。さて、この自惚れ上戸ですが、酒に酔うと実際にはそれほどでもないのに、才智を自慢し、芸能を誇り、色情に通じ、容色が優れていると話すという癖と記されています。また、その自惚れ上戸を見て自惚れていると誹る人もまた同じであるとしています。飲み会での自慢話は控えましょう。また、他人を評するのもほどほどにしておきましょう。

いかがだったでしょうか。江戸時代の酒癖を紹介する『つきぬ泉』は現代でも全く色褪せませんね。それでは、こういった教訓を胸にとどめ、楽しい日本酒シーズンをお送りください。来月もどうぞよろしくお願いします。

大事な道具たちを紹介するで!