みなさん、こんにちは。梅雨明けもいよいよ近づき、夏本番に突入しますね。暑い中でも植物は元気に育ち、桜も緑の葉を茂らせています。

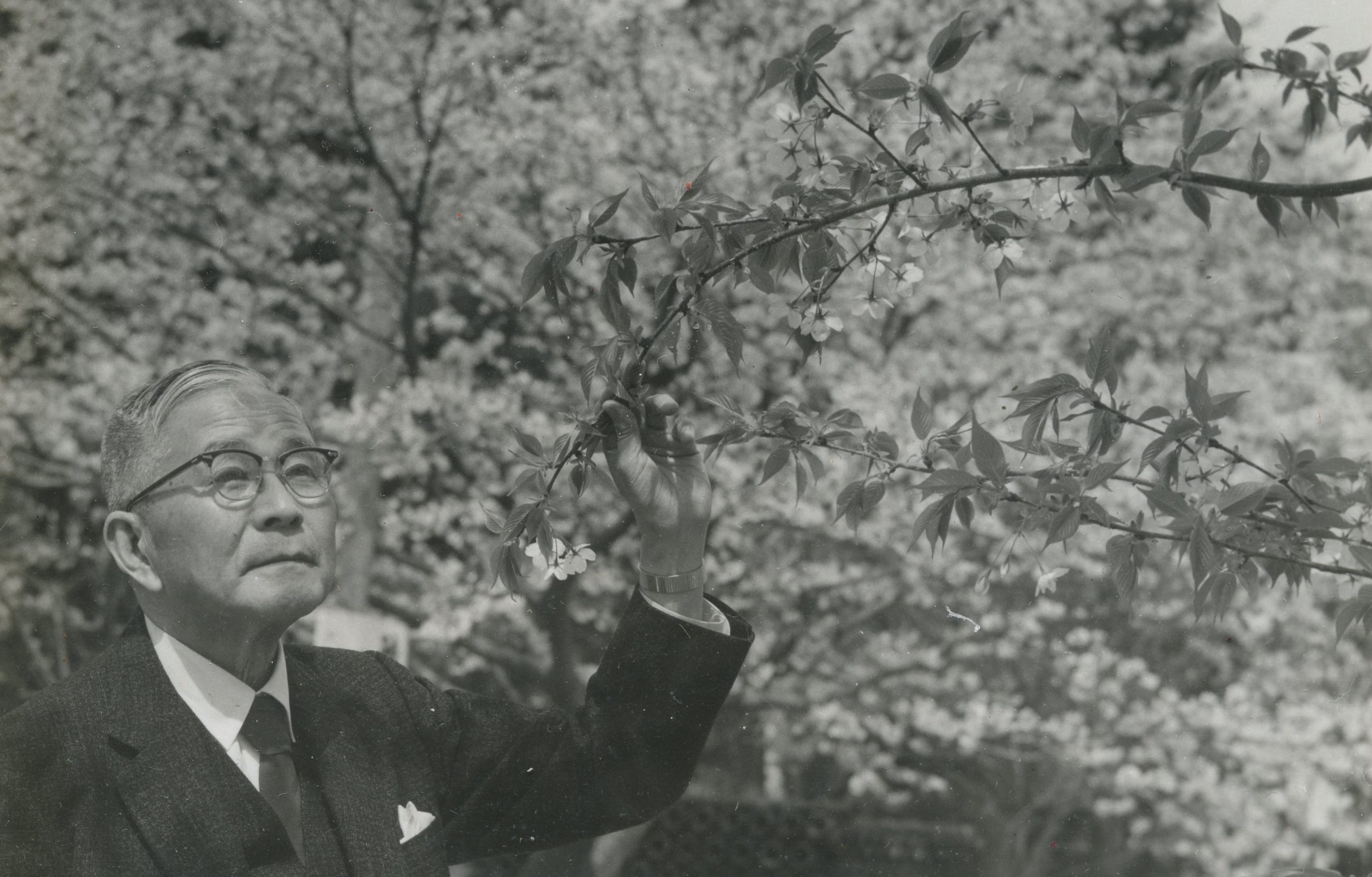

現在、酒ミュージアムの笹部さくら資料室では、「知ってる?桜のひみつ」という展示を開催中です。普段は見過ごされがちな桜の花以外の魅力について、笹部さんの遺した資料をもとに紐解いていく展示となっています。夏休みの自由研究のヒントにもなるよう、わかりやすい解説キャプションも掲出していますので、是非親子で足を運んでみてください。

今回の展示では花以外の桜の魅力に着目していますが、そのひとつとして「匂い」も挙げられるでしょう。春になると季節限定として、桜の匂いの商品がよく売られています。そんな桜の匂いの正体は何なのでしょうか?

桜の匂いは複数の芳香成分によって構成されていますが、その中でも特徴的なのが「クマリン」という物質です。いわゆる桜餅の匂いといわれるような独特の甘い匂いを有しています。

桜の匂いは品種によって強弱が異なり、街中でよく目にするソメイヨシノはあまり匂いの強くない品種です。一方で、オオシマザクラという野生種の一種は、花の芳香が比較的強い上に、葉は前述のクマリンを多く含むため、塩漬けにして桜餅などに使われます。

クマリンは生きている葉の中では匂いませんが、塩蔵や乾燥によって細胞を壊すと匂いを放つようになります。

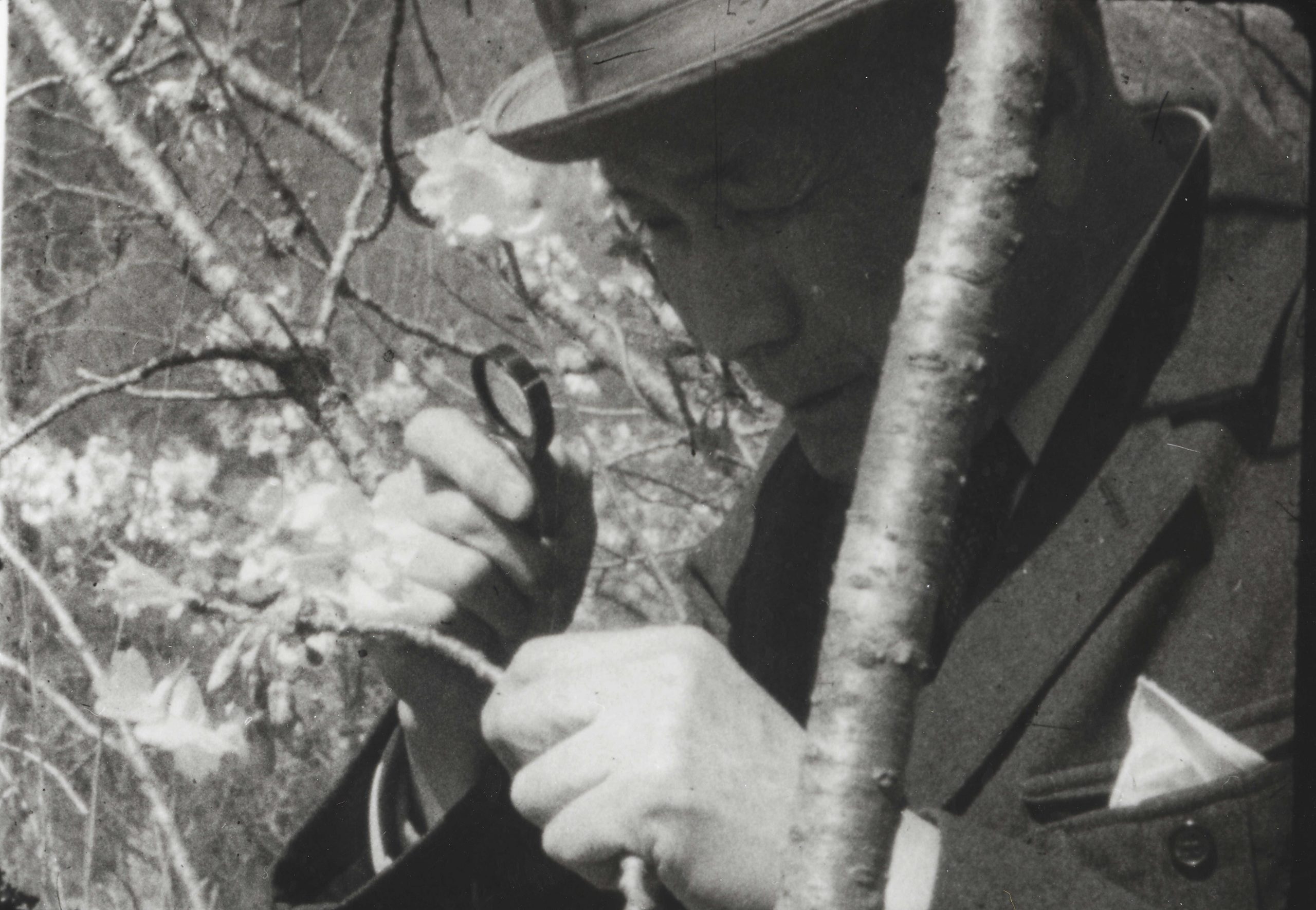

桜の匂いをより強く体験してみようということで、今回は乾燥させたオオシマザクラの葉を使って、匂いを取り出す実験をしてみました。

この不思議な形の壺は「蘭引(らんびき)」といい、薬や酒類を蒸留するために用いられていた器具です。三層構造になっており、下の丸い壺の部分には水を、中段には蒸留したい物質を、上段には冷却用の水や氷を入れます。底を加熱することで壺の中の水が沸騰して水蒸気が発生し、中段に入れた物質を通過します。中段の天井に当たった水蒸気を、上段からの冷却により液体に戻すことで、水蒸気に含ませた成分を抽出するという仕組みになっています。

中段に乾燥させたオオシマザクラの葉を細かく裁断したものを入れ、蒸留したところ、桜の匂いを含んだ蒸留水をとることができました。

この蒸留水の匂いを嗅いでみると、葉の青い匂いのほか、桜餅のような甘い匂いが強く感じられます。蒸留後の葉からも桜餅の匂いを強く感じることができます。

このように蒸留ができなくても、桜の葉を乾燥させるだけでも、手軽に桜の匂いを体感することができます。

みなさんもぜひ目に見えない部分まで、桜を楽しんでみてください。

次回もお楽しみに!

※専門家立ち会いの上、細心の注意を払って実験を行っています。

笹部さんのことがよく分かるのね!!