みなさん、こんにちは。現在笹部さくら資料室では夏秋季展示「笹部新太郎と桜のまち・西宮」を開催中です。市制100周年を迎えた西宮市は桜を市花として制定しているほか、オリジナル桜の品種開発や夙川などの名所の整備を行っています。

そんな桜のまちである西宮市をはじめ、日本各地の街中や河川敷に多く植えられている桜の木ですが、いったいどのような方法で増やしているのでしょうか?

桜を増やす主な方法には種子から育てる実生(みしょう)と、今ある木から苗を作る接木等があります。今回は実生についてご紹介します。

桜には自家不和合性という性質があり、同じ木に咲く花の花粉では受粉が成立しません。そのため、異なる品種の桜の花粉を受粉する必要があります。こうして花粉を出した側と受粉した側、2種類の遺伝情報を取り込んでできた種子は、いずれか一方の親と完全に同じ形質にはならず、それぞれの形質を併せ持つことになります。この性質を利用して、優れた形質を持つ品種同士を掛け合わせて、新たな品種を生み出す試みが行われてきました。

よく「染井吉野は実がならない」と言われますが、これは染井吉野という品種が接木で増やされており、すべて同じ遺伝子を持つことに起因しています。近くに染井吉野以外の桜が植えられていない場合は、自家不和合性のため受粉がうまくいかずに実がつきません。しかし、他品種と植えられている場合は、実をつけた姿を見ることができます。

以前のコラムでも紹介したように、笹部さんは全国各地から桜の種子を集め、自身の演習林「亦楽山荘」で貯蔵や播種、苗作りを行っていました。これは染井吉野に代わる新たな観賞品種を作りたいという思いに基づいています。笹部さんの名を冠した「ササベザクラ」も、邸宅の庭に偶然芽生えた実生からはじまった桜です。

博物館駐車場の「西宮権現平桜」も、5月から6月にかけて実をつけます。昨年(2024)は非常に少なかったのですが、今年(2025)は多くの実をつけました。

木の周りをよく見ると、いくつかの芽が出ています。数年前に落ちたと思われる種子が自然に発芽したものです。

この植木鉢の若木は、2023年に芽を出した西宮権現平桜の実生苗を移植したものです。苗の時はどれも似た姿をしていましたが、現在では背丈や葉の形など、異なる形質が現れています。

一般的に実生の桜が発芽から開花するまでには約5~10年、あるいはそれ以上の年数がかかるとも言われています。ササベザクラは発芽から5年で開花したため、笹部さんは「五歳ざくら」という仮名をつけていました。これから先、この実生の桜がどのような姿へ成長していくか楽しみですね。

みなさんも桜の花だけでなく、その後の葉や実にも是非注目してみてくださいね。

次回もお楽しみに!

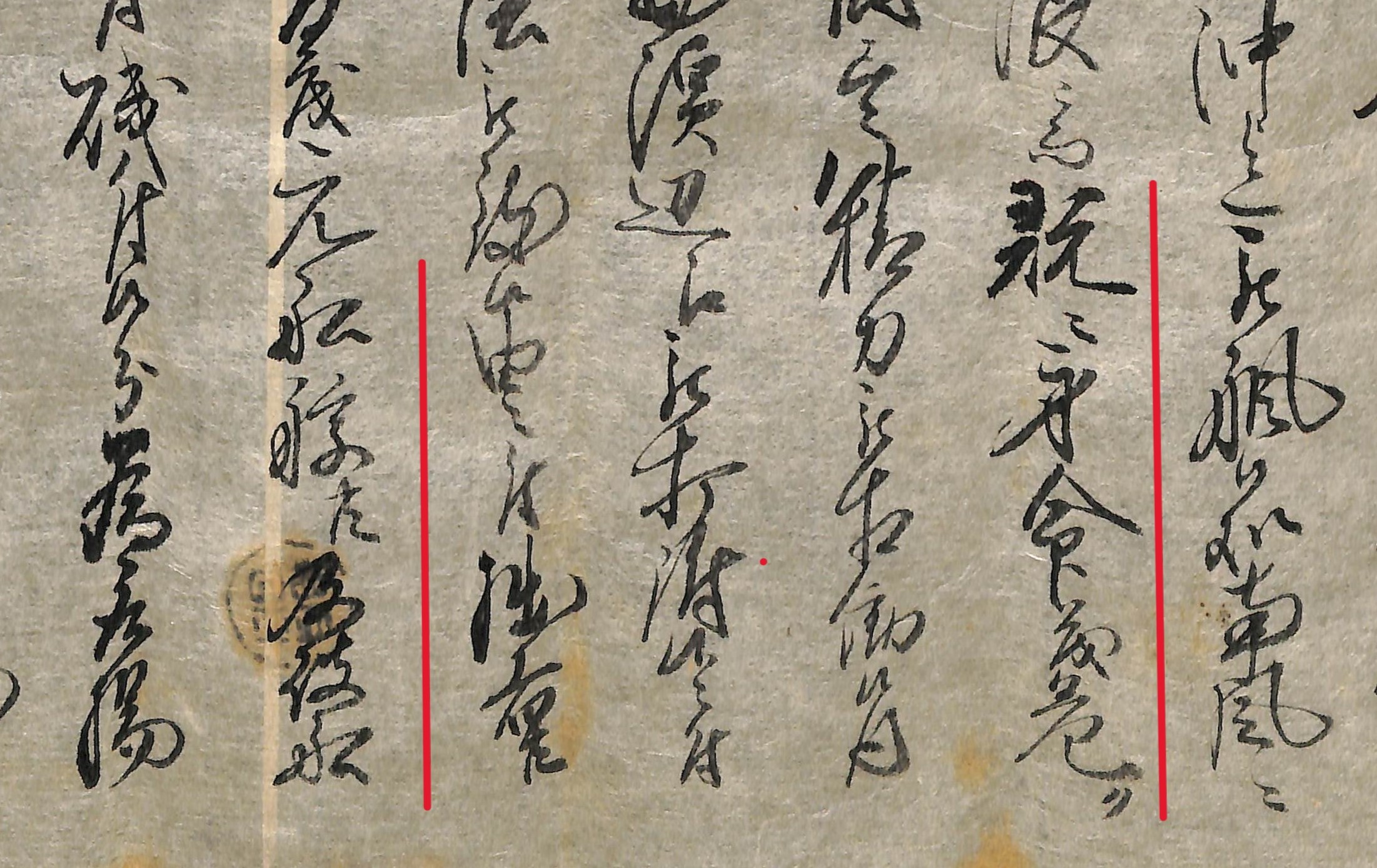

桜書100-宮人観花図-高倉在孝.jpg)

桜だけでなく動物もお好きだったのね!