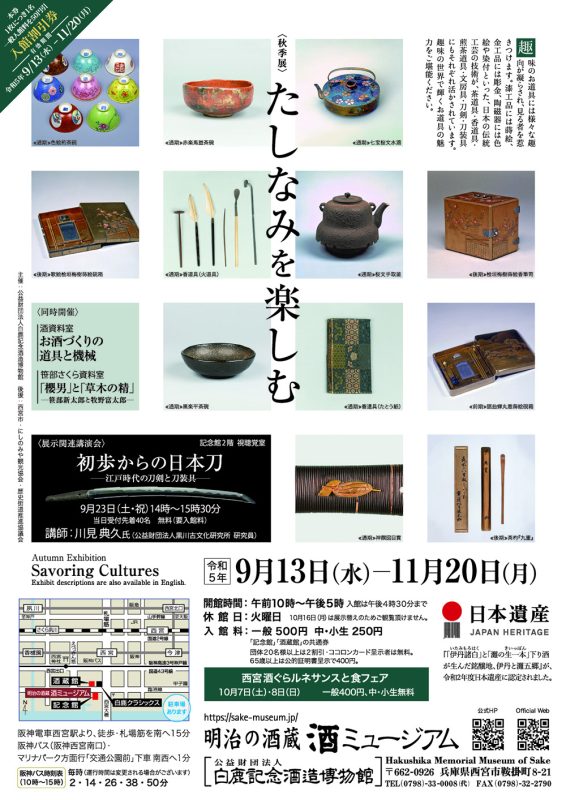

古来より桜と文学の間には深い結びつきがあり、桜を題材とした作品が数多く作られてきました。日本古来の山桜・里桜保護に努めてきた笹部新太郎氏は、桜研究の一環として多数の桜に関する美術工芸品を収集していました。掛軸や短冊、陶磁器などその形態は多岐にわたります。

今回は笹部氏のコレクションから、桜と歌に関する作品を中心に展観いたします。桜と共に花開く、情趣豊かな詩歌の世界をお楽しみください。

また、期間中に春季展関連イベントを開催いたします。各イベントの詳細につきましては、イベントのページをご覧ください。

【展示関連講演会(西宮市100周年記念事業)】

於:記念館2階 視聴覚室 各日先着50名 参加費無料(入館料要)

🌸「根に帰る花のすがた――桜画派〈三熊派〉をめぐる新知見」

日時:3月29日(土)13:30~

講師:今橋 理子 氏(学習院女子大学 教授)

🌸笹部さくらゼミナール 特別編 「私の見た笹部さん」

日時:5月17日(土)13:30~

講師:北野 栄三 氏(毎日放送 顧問、元毎日新聞 記者)

【春季展ミュージアムトーク】

於:記念館展示室

4月12日(土)・5月3日(土・祝)14:00~

四季を感じる美術品、歴史を感じる史料、どれも興味深いな。

お酒や桜以外にも、色々な展覧会が開かれているのね!!