皆さん、こんにちは。緊急事態宣言中ではありますが、春季展を何とか再開することができました。今回は春季展で多くの作品をご紹介している「三熊派(みくまは)」と、彼らが描いた「桜画」の魅力をご堪能いただこうと思います。

三熊派は江戸中期の終わり頃から、約60年間という短い期間に活躍した画派で、「桜だけを好んで描いた」という特徴がありました。

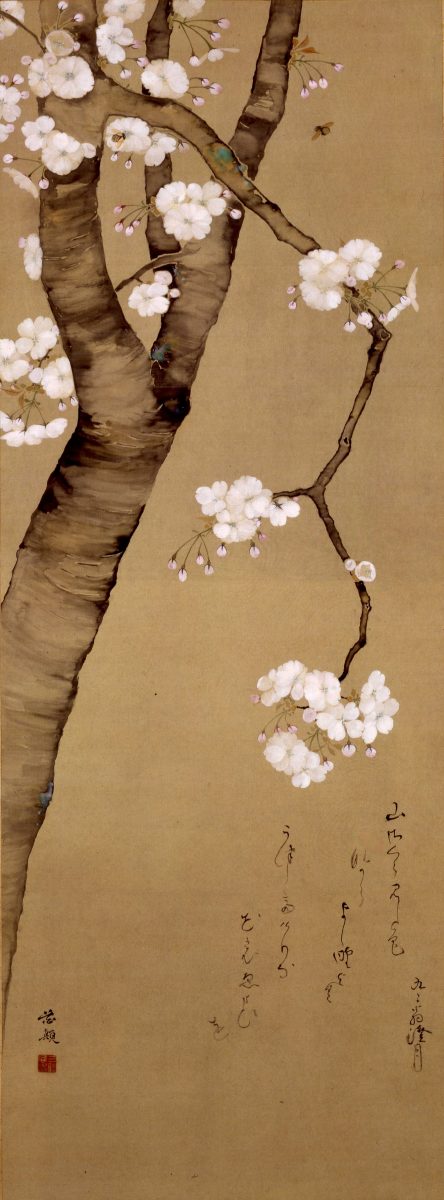

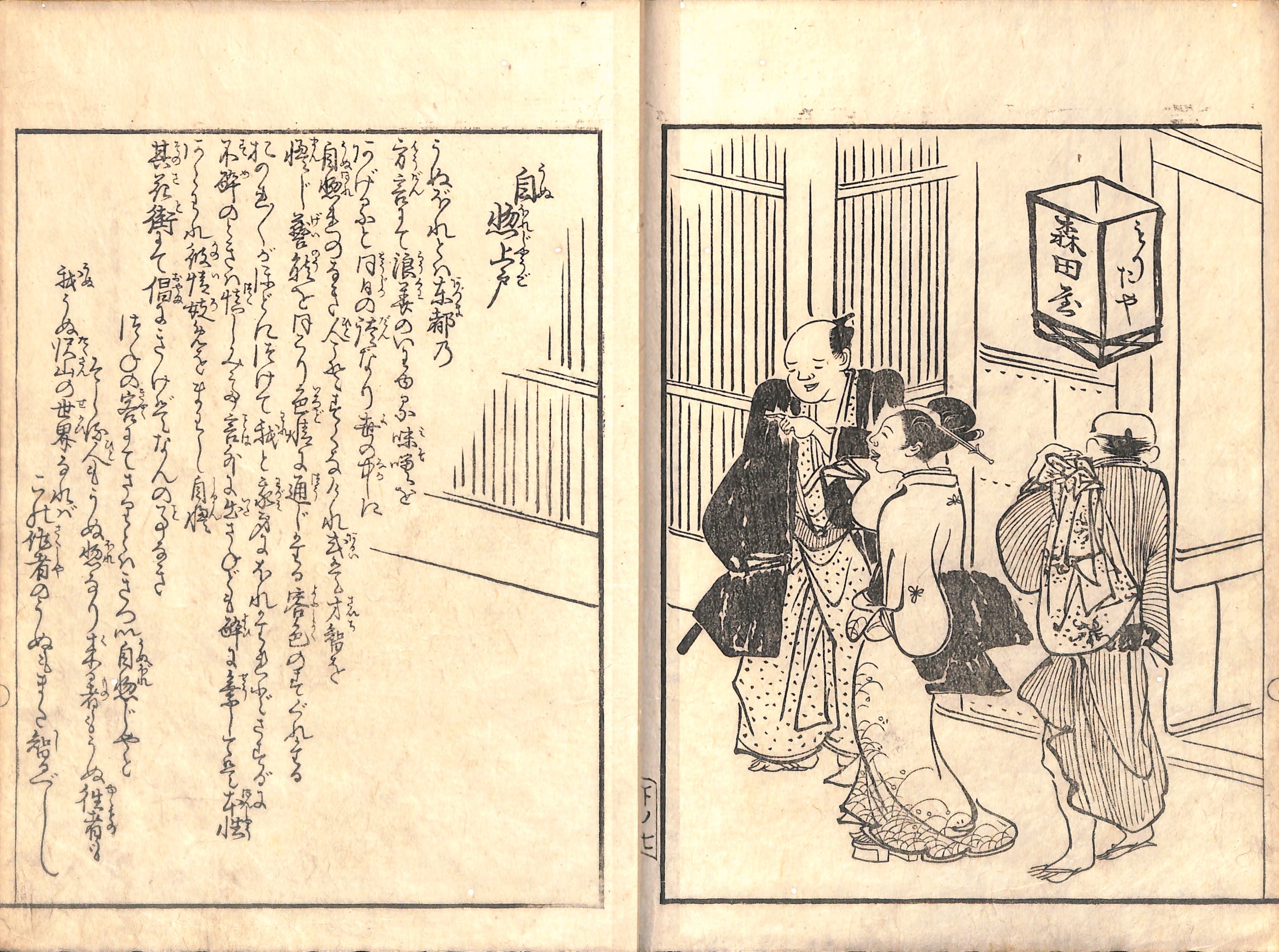

まず、三熊派のはじまりにあたる三熊 思孝(みくま しこう)〔1730~1794〕について見ていきましょう。思孝ははじめ花鳥画を学んでいましたが、「桜は日本にしかなく、これを描くことはこの国に生まれた者の務めである」(『続近世畸人伝』「思孝伝」より)と思い立ち、桜画の習熟に努めていきます。

思孝は全国を行脚して桜を丹念に観察しながら描いたと伝えられており、一つ一つの花の違いまで表現しているところに思孝の本領が発揮されています。

続く三熊 露香(みくま ろこう)〔?~1801頃〕は、思孝の妹にあたります。桜の研究を目的に全国を行脚した思孝に付き従って桜画を学んだと言われていますが、その生涯については不明な点も多い人物です。

露香の作品としては兄・思孝の作風を受け継いだものが多く見られる一方で、墨や藍の色のみを利用した個性的な桜画も描いています。笹部さんも露香の青墨による絵には並々ならぬ思い入れがあったようで、つい無理をして集めてしまうこともあったと『櫻男行状』で述べています。

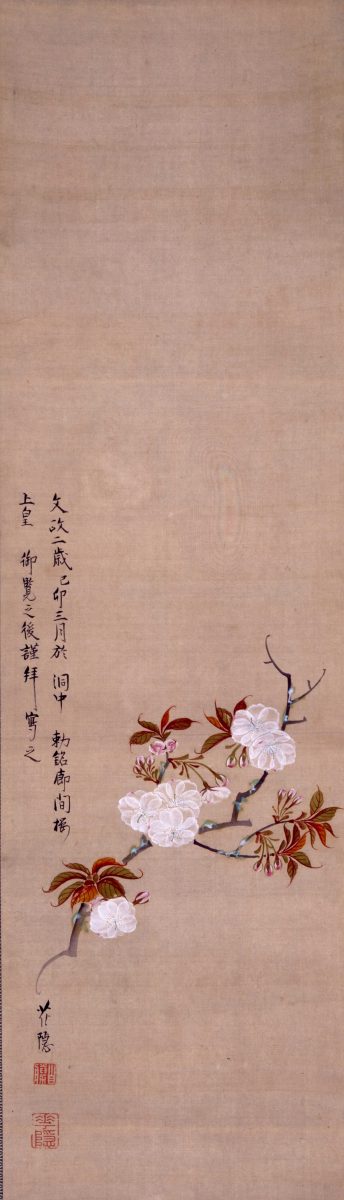

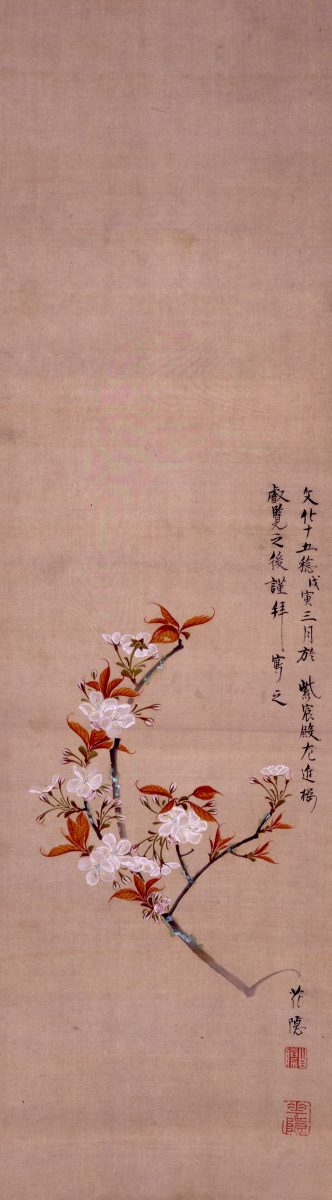

続く広瀬 花隠(ひろせ かいん)〔1772?~1849頃〕は、思孝に師事して桜を描きはじめ、内裏の紫宸殿の南に植えられていた「左近桜」を描くことを許された画家です。左近桜は平安時代から植えられていましたが、花隠が文化15年(1818)に描くまで、誰も描いたことがありませんでした。花隠は文政2年(1819)に仙洞御所に咲いていた桜を描くことも許されており、「海内(注:国内もしくは天下の意味)桜画仙」という雅号を朝廷から与えられるほど、桜画の名手として知られていました。

「数種の形状を心にこめて画く」(斎藤月岑『武江年表』より)と評されていたことから、桜の品種ごとの違いに丹念に着目して描いていたことがうかがえます。

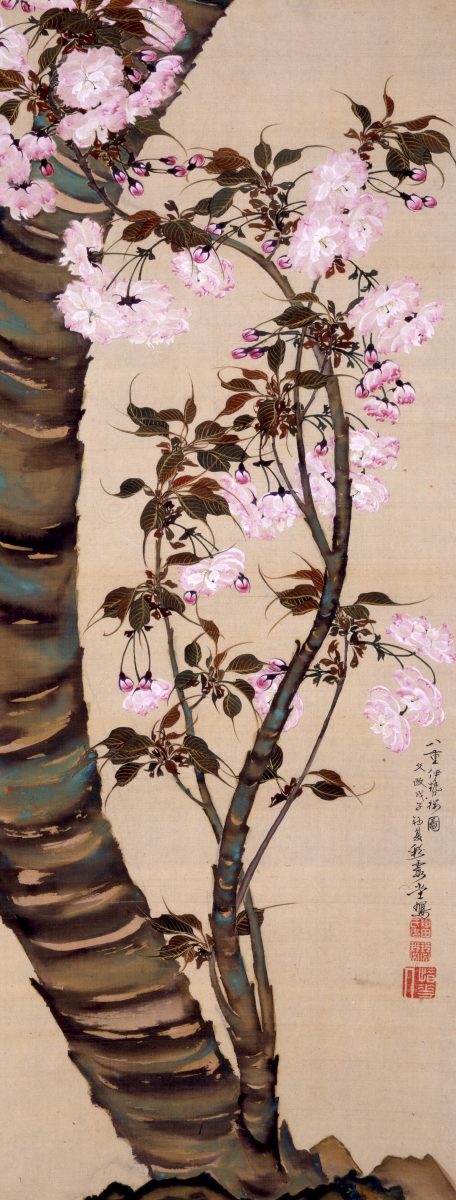

三熊派の最後の一人である織田 瑟々(おだ しつしつ)〔1779~1832〕は、露香に師事しました。京都や江戸など文化の中心で活躍した花隠とは異なり、夫に二度先立たれた後は故郷(現・滋賀県東近江市)に戻り、尼僧画家として桜を描いていました。

瑟々は描いた年を記していることが多く、その画風が確立されていく様子を比較的追いかけることができます。絵具の濃淡を利用することによって花を立体的に表現しているほか、長く跳ね上がるような葉先や力強く強調された幹の表現などは、瑟々ならではのものです。

咲いている桜はもちろん美しいものですが、描かれた桜には画家ならではの視点や表現があり、「自分はこういう風に桜を愛でているんだよ」と桜を通して画家が語りかけてくるかのようです。

次回もお楽しみに!!

-コピー.jpg)

笹部さんはおしゃべりも上手なのね!